- 189.50 KB

- 10页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档由网友投稿或网络整理,如有侵权请及时联系我们处理。

'北京市农业水资源供需状况及优化利用研究宋振伟1,陈阜2,张卫建1(1中国农业科学院作物科学研究所,北京100081;2中国农业大学农学与生物技术学院,北京100193)摘要:北京市属于资源型缺水城市,农业用水量占据城市总用水量的大部,如何区域提升农业水资源的利用效率,保证区域农业用水平衡,是实现北京建设节水型城市的研究重点。本文通过统计资料分析、田间作物与水关系定位试验、构建作物综合效益评定模型等方法,研究了北京市农业水资源供需平衡状况、主要农作物耗水与灌水指标变化,并对当前种植业结构进行了调整,实现了在节水条件下的种植业经济效益最大化,并对北京发展节水农业提出了政策建议。关键词:种植业;水资源;供需平衡;结构调整1前言北京市位于水资源贫乏的华北平原西北部,为资源型缺水城市,人均水资源占有量不足120m3(按国际通用算法为可利用的地表水与地区常住人口之比),在世界大城市和首都中名列111位,仅为世界著名贫水国以色列人均水资源占有量的1/3,是我国水环境与水生态最为脆弱、水资源压力最大的地区[1-3]。近年来,随着人口增长,经济发展,人民生活水平提高,特别是我国北方地区遭遇连续干旱的情况下,供水形势更加日趋紧张,水资源已经成为约束首都社会经济及城市发展的重要因子[4]。为了满足人口急剧增长和城市规模不断扩大的用水需求,在密云水库和官厅水库供水量不断减少,地表水供应不足的情况下,不得不依靠超采地下水满足城市所需。据北京市1995年统计,平原地下水严重超采面积1262km2,一般超采面积为1398km2,占平原面积的41%。到2000年,全市已累积超采地下水近70亿m3,形成以市区东部为中心的2000多km2的地下水漏斗。目前,地下水超采已引起水质恶化、地面下沉等一系列严重后果[5]。在诸多影响农业生产的要素中,水资源状况尤为重要,农业用水占据了北京市水资源消耗的大部分比例。最近几年来,虽然农业用水量占全市总用水量的比例持续下降,但农业用水比例依然较高,2003-2007年平均为36.4%。北京市“大城市、小郊区”的特点,决定了水量分配必须优先满足工业和城镇生活用水,农业用水只能按“以供定需”的原则进行安排。了解北京市农业水资源供需状况,提升农业水资源的利用效率,保证区域用水平衡,是实现北京建设节水型城市的研究重点。2农业水资源供需状况

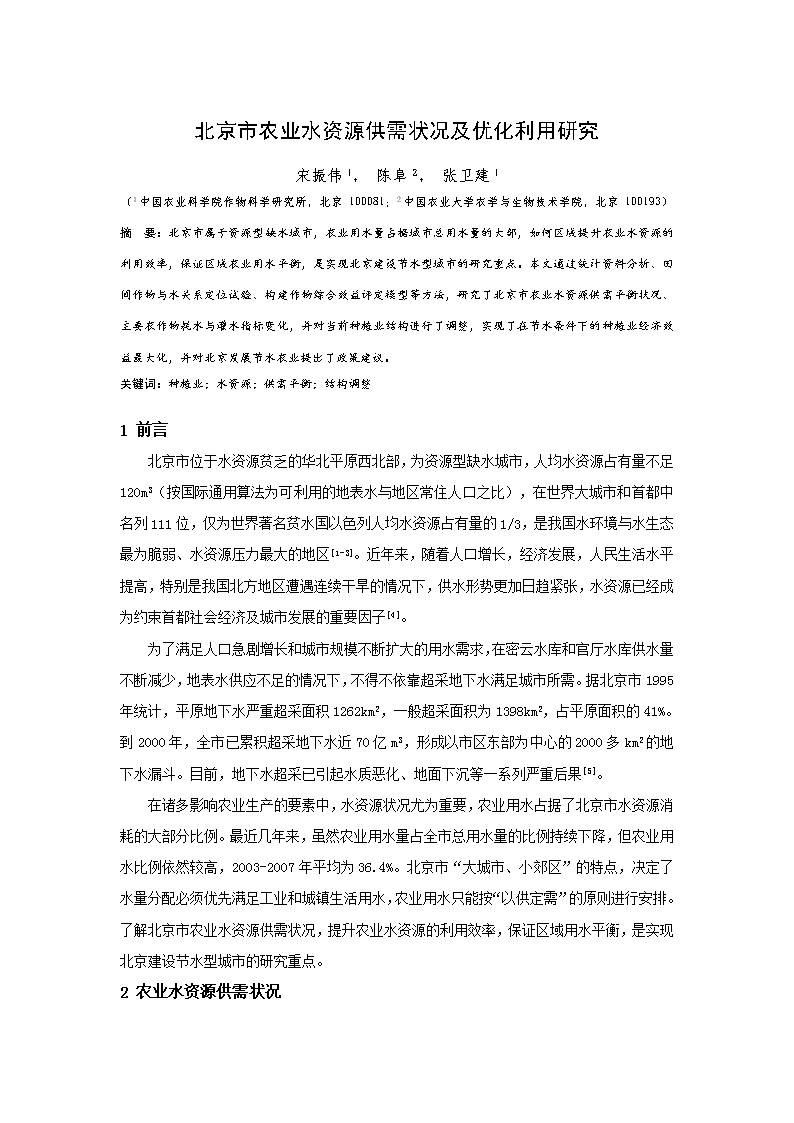

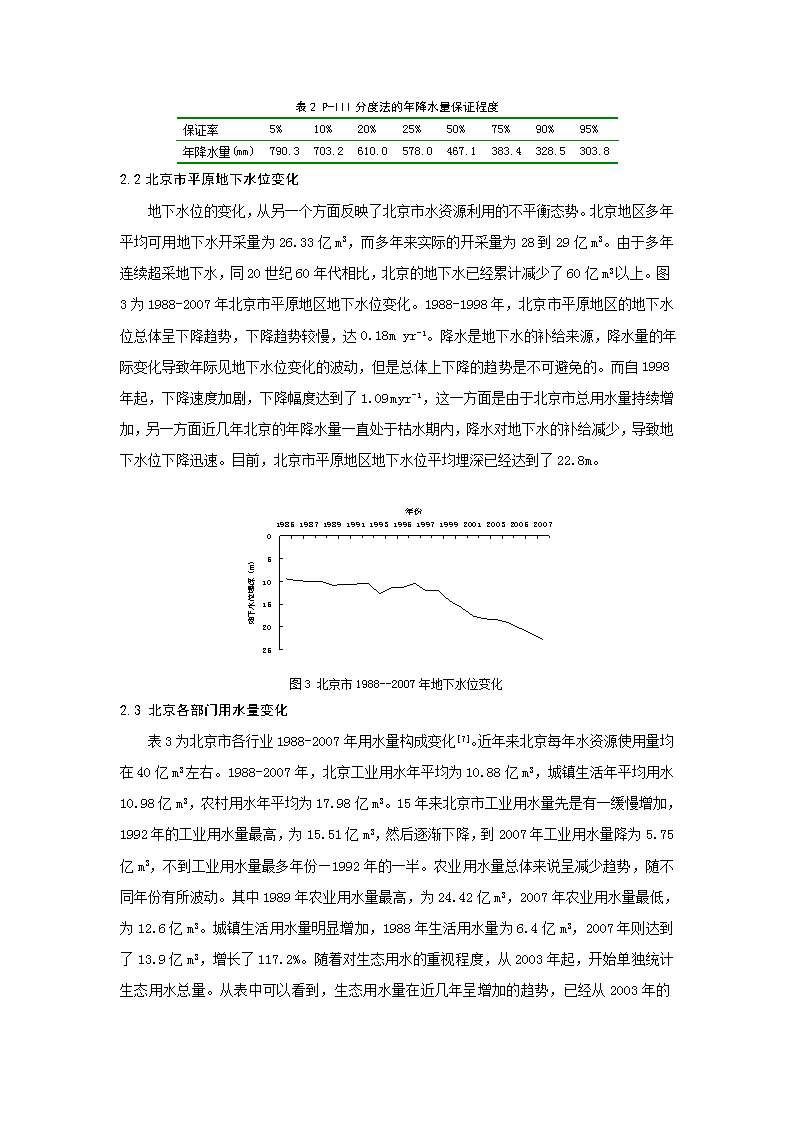

2.1降水的年际与年内变化状况及其与作物需水量耦合度分析降水是生成地表水、地下水和土壤水的总的来源[6],区域降水量的多少决定了当年的水资源丰歉状况。对于农业来说,还影响到灌溉用水的调度与规划。根据北京观象台1951-2007年气象资料分析,该地区降水量年际间变化较大,且旱涝年份交替出现,年降水量最大值为1406mm,最小年降水量仅为261.8mm,多年平均降水量为590.6mm。图1反映了北京市多年降水量的变化情况。从图中可以看出,1951-1998年,该区域平均降水量为628.6mm;1999年后,降水量急剧减少,出现连续9年的干旱年份,1999-2007年平均降水量仅为387.6mm,严重制约了北京农业的可持续发展。从长期趋势来看,北京年降水量呈逐年减少趋势,并以4.9mmy-1的速度递减。北京市降雨的另一特点表现为,年内分布不均(图2),月降水量变化大,其中降水量最多的夏季(6-8月份)占据全年总量的72.1%。图1北京市多年降水量变化图2北京市降水的年内变化从不同年代年降水量变化来看(表1),20世纪50年代为丰水期,其年均降水量明显高于多年平均降水量,偏高幅度达30.9%,60-90年代年均降水量低于多年平均降水量,减少幅度在2.3-5.0%之间,属平水期。2001-2005年年均降水量急剧下降,降幅达31.4%,进入另一个为枯水周期。表1北京地区各年代年均降水量年代1951-19601961-19701971-19801981-19901991-20002001-20051951-2005年降水量/mm781.9584.0567.8579.9567.6409.7597.5距平百分率/%30.9-2.3-5.0-3.0-5.0-31.4利用P-III分度法对近55年不同保证率下的年降水量降水量进行分析(表2),在50%保证率下的年降水量为467.1mm,远不能满足冬小麦-夏玉米模式的周年水分需求,必须耗用大量灌溉水,以保证作物需求,因此有必要对作物布局进行调整,种植与降水耦合性高的作物,以使降水利用效率得到提高。

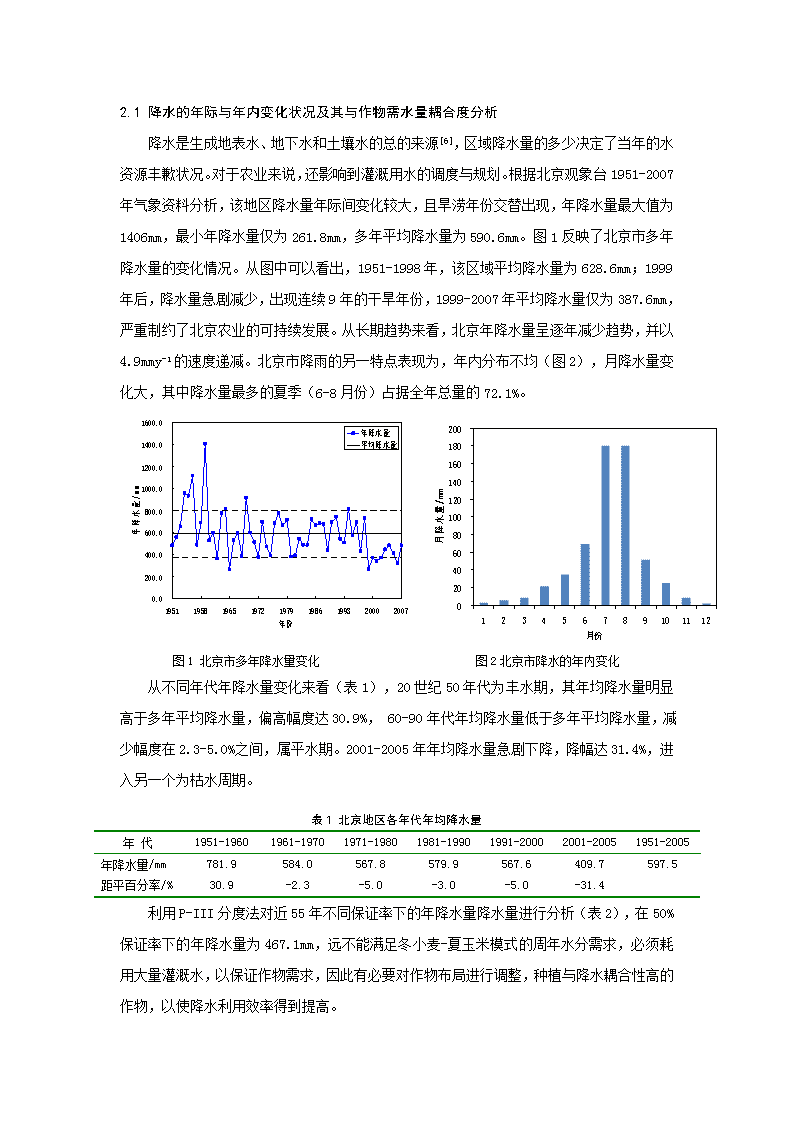

表2P-III分度法的年降水量保证程度保证率5%10%20%25%50%75%90%95%年降水量(mm)790.3703.2610.0578.0467.1383.4328.5303.82.2北京市平原地下水位变化地下水位的变化,从另一个方面反映了北京市水资源利用的不平衡态势。北京地区多年平均可用地下水开采量为26.33亿m3,而多年来实际的开采量为28到29亿m3。由于多年连续超采地下水,同20世纪60年代相比,北京的地下水已经累计减少了60亿m3以上。图3为1988-2007年北京市平原地区地下水位变化。1988-1998年,北京市平原地区的地下水位总体呈下降趋势,下降趋势较慢,达0.18myr-1。降水是地下水的补给来源,降水量的年际变化导致年际见地下水位变化的波动,但是总体上下降的趋势是不可避免的。而自1998年起,下降速度加剧,下降幅度达到了1.09myr-1,这一方面是由于北京市总用水量持续增加,另一方面近几年北京的年降水量一直处于枯水期内,降水对地下水的补给减少,导致地下水位下降迅速。目前,北京市平原地区地下水位平均埋深已经达到了22.8m。图3北京市1988--2007年地下水位变化2.3北京各部门用水量变化表3为北京市各行业1988-2007年用水量构成变化[7]。近年来北京每年水资源使用量均在40亿m3左右。1988-2007年,北京工业用水年平均为10.88亿m3,城镇生活年平均用水10.98亿m3,农村用水年平均为17.98亿m3。15年来北京市工业用水量先是有一缓慢增加,1992年的工业用水量最高,为15.51亿m3,然后逐渐下降,到2007年工业用水量降为5.75亿m3,不到工业用水量最多年份—1992年的一半。农业用水量总体来说呈减少趋势,随不同年份有所波动。其中1989年农业用水量最高,为24.42亿m3,2007年农业用水量最低,为12.6亿m3。城镇生活用水量明显增加,1988年生活用水量为6.4亿m3,2007年则达到了13.9亿m3,增长了117.2%。随着对生态用水的重视程度,从2003年起,开始单独统计生态用水总量。从表中可以看到,生态用水量在近几年呈增加的趋势,已经从2003年的

0.95亿m3上升到了2006年的1.62亿m3,并且可以预见,城市化进程的加速还将不断提高生态用水总量。但是,作为一个较新的研究领域,对北京市而言,究竟多少的生态用水总量是适宜的,仍有待研究。表3北京1995-2007年各行业用水量变化年份工业×108m3农业×108m3生态×108m3生活×108m3合计×108m3198814.0421.99--6.442.43198913.7724.42--6.4544.64199012.3421.74--7.0441.12199111.922.70--7.4342.03199215.5119.94--10.9846.43199315.2820.35--9.5945.22199414.5720.93--10.3745.87199513.7819.33--11.7744.88199611.7618.95--9.340.94199711.0018.36--10.940.26199810.8417.39--12.2440.47199910.5618.45--12.741.71200010.5216.49--13.3940.420019.1817.4--12.3538.9320027.5415.45--11.6334.6220037.6512.920.9513.4935.0020047.6612.971.0012.9134.5520056.8013.221.1013.3834.5020066.2012.051.6214.4334.302.4农业用水供需变化图4为农业用水内部的构成变化,种植业用水一直是耗水大户,年用水量最高时达到了近20亿m3,但是,从1997年开始表现为逐年下降的趋势,而2003年过后,种植业用水开始稳定在9.5亿m3。与此同时,林牧渔耗水量持续增长,从最低时的0.24亿m3,增长到近几年的3亿m3左右,用水比例从1994-1997年平均占农业用水的3.0%,增长到1998-2006年的21.1%,平均用水量为2.9亿m3。林牧渔业用水比重的提高,一定程度上反应了北京市农业结构的变化,这一变化有利于节水型农业的发展,推动了农业用水量的降低[3]。

图4农业内部用量变化情况(1994-2006年)2.5种植业用水量、降水量和地下水位下降的关系通过对北京水资源供需现状分析,发现近年来北京水资源量较常年偏少,1999—2007年可开采水资源量仅为常年水平的53.9%,北京市水资源利用的不平衡态势,导致连年超额开采地下水,而种植业用水量主要是以地下水资源为主,因此,必须要制定合理的灌溉规划,以减少地下水开采。从图5看出,地下水位下降幅度与年降水量存在线性关系,当年降水量达到611.2mm时,可以保证地下水位停止下降。而要达到年降水量611.2mm其保证率只有20%,因此缓解地下水位下降的趋势必须要从减少灌溉用水的角度考虑。图6表明,随年灌溉水量的增加,地下水埋深呈增加的趋势,当灌溉水控制在年8.5亿m3时,可保证地下水位保持平衡,不再下降。图5地下水位下降幅度与年降水量之间的关系(正值代表地下水位下降,负值代表地下水位上升)

图6地下水位下降幅度与年灌溉用水总量之间的关系(正值代表地下水位下降)上述分析表明,北京市未来水资源状况不容乐观,供需矛盾十分突出,可以说是到了非常严峻的地步。因此一方面要在全社会树立节水意识,建立最严格的节水用水制度,保证各行业用水安全,另一方面也要积极进行用水结构调整,压缩耗水的种植业用水量,提高农业用水效益,保证北京用水的可持续发展[5]。3节水型种植业优化调整分析面对北京市水资源严重短缺的现实,有必要对种植结构进行优化与调整,使之在节约用水的前提下实现效益最大化的原则。从作物的耗水规律与耗水量来看,通过发展水分生态适应性高的作物、改变灌溉方式和灌溉量等技术手段,区域种植结构仍有调整的空间,以适应北京农业水资源不断减少的趋势,实现生态效益与经济效益双赢。基于上述原则,采用模型模拟与田间试验相结合的方法,构建了作物综合效益评价模型,通过对区域种植模式进行调整和优化,达到合理配置有限水资源、协调区域经济、生态、社会、环境等多方面的发展,将有限的水土资源最优的分配给不同的作物,取得最佳的综合效益。3.1作物综合效益评定模型的建立作物综合效益评定模型主要包括三个部分:(1)作物需水量与灌溉水量的计算;(2)作物经济效益的计算;(3)优化结构和灌溉方式后的节水量。其中作物需水量采用FAO56推荐的作物系数法进行计算,求得京郊地区主要作物多年平均需水量,灌溉水量为作物需水量与作物生长期间的有效降水差值,作物效益参考《全国农产品成本效益汇总(2007年)》统计数据,优化灌溉方式产量以田间作物-水关系定位试验为准[9]。建立模型所涉及公式如下:ET={ET1,ET2,…,ETn}={ETo*Kc1,ETo*Kc2,…,ETo*Kcn}

1Ir={Ir1,Ir2,…,Irn}={ET1-Er1,ET2-Er2,…,ETn-Ern}2CP={Cp1,Cp2,…,Cpn}3CY={Cy1,Cy2,…,Cyn}4CPV=CP*CY={CP1*Cy1,CP2*CY2,…,CPn*CYn}={CPV1,CPV2,…,CPVn}5CC={CC1,CC2,…,CCn}6CEB={CPV-CC}={CP*CY-CC}={CP1*Cy1-CC1,CP2*Cy2–CC2,…,CPn*Cyn–CCn}7CEBt={CEB1+CEB2+…+CEBn}8WA={Ir1*S1,Ir2*S2,…,Irn*Sn}9WAt={WA1+WA2+…+WAn}10其中,公式2和2用于计算作物需水量与灌溉水量,ET—-作物需水量,ETi—第i种作物的需水量,Kc1—第i种作物的作物系数,Ir—作物灌溉水量,Eri—作物生育期内的有效降水量;公式3至8用于计算作物的经济效益,CP—作物单位产量价格,CY—作物单位产量,CPV—作物单位价值,CC—单位产量作物的总成本,CEB—种植作物的纯收入,CEBt—全部作物的纯收入;公式9和公式10计算作物的灌溉水量,WA—某种作物的灌溉水量,Si—第i种作物的播种面积,Wat—所有作物的灌溉水量。3.2指标选择京郊地区主要农作物的耗水量、灌溉水量、作物种植收益和成本等结果列于表4。从表中可以看出,几种粮食作物的理论耗水量以冬小麦-夏玉米模式和水稻模式耗水量和灌溉水量为高,灌溉水量分别达到4175和4356m3/hm2,但与经济作物相比其效益则明显偏低。经济作物的耗水量虽然较高,但与粮食作物相比,具有较高的经济效益,当前仍是农民增收增效的发展方向。通过定点田间试验,测算了京郊几种主要种植模式的耗水量、经济效益等指标,列于表5

。通过改进灌溉次数与灌水量,作物的水分利用效率较传统方式有了显著提高,在耗水量减少的情况下,作物产量和效益与充分灌溉条件下相比,下降幅度不大,可以作为今后节水种植业优化配置的备选方案。表4种植作物各项指标列表变量类型耗水量(m3/hm2)灌溉水量(m3/hm2)产量(kg/hm2)纯收入(yuan/hm2)C1冬小麦-夏玉米76085964120009500C2春玉米4008165167606650C3水稻7292622367507030C4豆类4069242424208250C5薯类478924872800045500C6花生45882999675034500C7棉花52422796136016438C8瓜类338421761500041034C9蔬菜5306439114300050000C10其它模式465035711026234066表5种植作物优化灌溉方式后各项指标列表变量类型耗水量(m3/hm2)灌溉水量(m3/hm2)产量(kg/hm2)纯收入(yuan/hm2)C11冬小麦-夏玉米606014291282910461C12春玉米4780111782048639C13薯类46167142408641827C14花生543014295729304453.3节水型种植业结构调整方案表6北京市节水型种植业结构优化调整方案类型调整前调整后种植面积(hm2)灌水量(×106m3)总产量(×104t)纯收入(×104yuan)种植面积(hm2)灌水总量(×106m3)总产量(×104t)纯收入(×104yuan)麦-玉63067.7376.1675.68599144102258.6052.6342913春玉米72765.2120.1749.19483896000067.0349.2251834水稻687.24.270.464830.00.0000豆类11865.728.77287.20978911865.728.772.879789薯类4000.59.9411.201820260004.2914.4525096花生7018.721.044.74242157018.710.034.0221368棉花2104.55.890.2934593178.58.890.435225瓜类8116.117.6612.17333041200026.1118.0049241蔬菜71459.3313.81102187357297100000439.141430.00500000其它1396.84.991.4347581396.84.991.434758

合计242481.7902.70--559810242481.7647.84--710225表6反映了种植结构优化调整前后的对比情况。表中可以看出在种植结构优化调整前,总灌溉水用量达到了9.03亿m3,已经超过了北京农业可供水量的底限8.5亿m3,对区域水生态安全造成威胁。其中,灌溉水用量最大的作物为冬小麦-夏玉米两熟、蔬菜和春玉米,分别占到了总用水量的41.7%、34.8%和13.3%。在当前种植结构下,粮食总产量为131.01×104t(薯类按照1:4的比例折算为粮食产量,下同)。从创造的经济效益来看,蔬菜占据了第一位,达357297×104元,占种植业总纯收入的64%左右,而冬小麦-夏玉米模式虽然消耗了最多的灌溉用水,但是其创造的纯收入仅占全部的10.7%。当前的种植模式是一种耗水高、经济效益低下的模式。这一方面是由于用水管理与分配方式不当造成的,特别是冬小麦-夏玉米种植模式是一种高灌溉用水、低经济收入的模式;另一方面,种植结构过度集中,一些高收益的种植方式在种植结构中所占比例过小。因此,有必要调整现行结构下的灌溉方式和灌溉量,提高作物水分利用效率,来达到节约灌溉用水的目的。而种植结构优化调整后,麦-玉模式压缩到原种植面积的2/3左右,为41022公顷,春玉米也有小幅压缩,减为60000公顷,蔬菜种植面积得到扩大,而其他作物的面积都有不同程度增加。优化结构后,总灌溉水量比调整前降低28.2%,而总的纯收入提高了26.9%。粮食总产为108.34×104t,较调整前下降17.3%,北京属于粮食输入型城市,因此对于保证北京的粮食安全影响不大。主要耗水作物为蔬菜、麦-玉和春玉米,分别占总灌溉水用量的67.9%、9.0%和10.3%。经过结构优化配置后,北京市基本实现了农田节水与经济效益均衡发展的趋势,形成以蔬菜为主、粮经作物配合的种植业结构。4结论与建议4.1结论对北京市农业水资源供需平衡状况研究表明,降水是农业用水的保障,北京地区降水年内分配不均、年际变差大。夏季降水占全年的85%,而冬小麦生长的季节降水严重不足,只能依靠补充灌溉;统计多年降水量变化,近46年来呈减少的趋势,特别是1999年后,降水量急剧减少,出现连续9年的干旱年份,1999-2007年平均降水量仅为387.6mm,严重制约了北京农业的可持续发展。北京现有水资源开发程度已经达95%,开源能力基本饱和。特别是地表水资源减少量较快,1988-2006年间已经由20亿m3左右锐减到5亿m3左右,地下水资源则由20亿m3左右减少到16亿m3左右。目前,地下水已经成为主要的水资源组成部分。对北京自产水与耗水量盈亏分析,在1988-2006年20年间,有9年属于亏缺年份,11

年属于盈余年份,但是如果将每年的盈余量和亏缺量汇总,9年亏缺量累计为92.92亿m3,11年盈余量累计为60.78亿m3,两者相抵,总计亏缺32.14亿m3,如果持续这种态势,北京市的水资源状况还将持续恶化下去,对保证城市各业持续发展,维持区域生态环境良性发展都是不利的。农业用水量占北京市总用水量的比例虽然已经由80%左右降到了目前的40%左右,但根据北京市水资源利用综合规划,未来还将有较大幅度的减少。通过对当前种植模式的分析发现,主栽作物的需水模式与当地降水的耦合程度较差,需要进行大量灌溉水补充。农作物结构逐渐趋向单一化,而且高耗水作物所占比例越来越大,导致了种植业耗水也越来越多,这与当前在农业上大力推广的各种节水措施是背道而驰的。这也是为什么年年搞节水,而水资源却越来越紧张的主要原因之一。宏观上严重短缺,微观上效率低下,大部分地区已经超过水资源承载能力,以“生态环境赤字”为代价维系水的粗放利用。虽然北京市农业用水利用率在国内属较高水平,灌溉水利用系数为0.5,但与发达国家的0.8-0.9相比,尚存在相当差距,因此存在较大的提升潜力。经过结构优化配置后,种植业总灌溉水量较之以往大幅下降,比调整前降低了28.2%,而总的纯收入则提高了26.9%。北京市基本实现农田节水与经济效益均衡发展的趋势,形成以蔬菜为主、粮经作物配合的种植业结构。4.2农业节水政策建议在水资源日益紧缺的北京市,应注重采取多种节水技术,以保证农业水资源的持续、高效利用,包括:(1)在改进灌溉技术基础上,把工程节水、农艺节水有效集成,形成不同区域、不同作物配套的节水农业技术体系;(2)在适宜品种选择基础上,以提高土壤水分利用效率和作物水分生产效率为突破口,实现节水和高产双重目标。重点通过优化灌溉制度和改进农艺措施,在减少灌水的前提下,通过品种、播期、密度、施肥技术的组合效应,确保农作物产量潜力发挥;(3)开发应用农业水资源优化配置与调控技术,建立地表水、土壤水、地下水多水源联合调控和综合高效利用技术,微咸水、咸水及深层水的有效利用技术,污水、废水处理技术及回收水处理、转化和重复利用技术等。开发应用渠道防渗、低压管道输水灌溉、喷灌、微灌、膜上灌、波涌灌、水平畦田灌等节水灌溉技术;在严重缺水地区开发使用限灌、补灌等非充分灌溉的节水高产技术;加大新材料、新方法、新工艺在灌溉工程中的开发应用力度。'

您可能关注的文档

- 四川省成都市武侯区滙點项目水源热泵地下取水工程水资源论证报告书

- 满洲里进口资源加工园区规划水资源论证报告书

- 郑州尖岗水库2018年维修养护工程及水资源保护项目

- 留住一桶水社区水资源调研和优化使用方案

- 遥感技术在地下水资源勘查中的应用

- 法律规定水资源所有权(篇)

- “十二五”时期北京市如何应对水资源“短板”

- 汝州中心城区规划水资源论证

- 石羊河流域水资源公报

- 2020年海南各水资源管理控制目标

- 2013年上半年水政水资源管理工作总结及下半年工作打算

- 会泽县水资源可持续发展的几点思考

- 水资源税纳税人调查确认表

- 广州胶管厂万米高压胶管生产项目环评简本-珠江水资源保护科学

- 专题二 开发利用海水资源背景资料

- 中国水资源态势及合理配置格局---试卷答案

- a01063河北水资源税税源登记表

- 可持续生态河道水资源管理的量化方法的研究