- 117.00 KB

- 10页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档由网友投稿或网络整理,如有侵权请及时联系我们处理。

'西北干旱区 西北干旱区水资源问题的思考 摘 要在西部大开发的浪潮中,西北干区的水资源问题越发引起人们的关注。面对大多数河流水量锐减,甚至断流,河道缩短,终端湖泊萎缩或干涸,水质恶化;植被退化,草地面积减少;沙尘暴肆掠,生态环境恶化,给西部大开发中的的西北干旱区任命带来了严重的影响。而水资源问题是限制西北干旱区区域经济发展最大的问题。水资源与人口、经济、生态环境、产业结构等各方面的协调发展是我们所思考的问题。 关键词 西北干旱区水资源问题思考 中国西北干旱区系指35°N以北,106°E以西的内陆干旱区,包括新疆全境、甘肃河西走廊及内蒙古贺兰山以西的地区,土地面积约占中国总土地面积的24.5%。由于深居欧亚大陆腹地,平均降水量在160mm以下,基本上不产生地表径流,形成世界上最严酷的干旱区之一。 水资源属于一种不断循环更新的自然资源,但在一定的时间和范围内,还相当有限,并不是“取之不尽,用之不竭”水。资源是人类赖以生存的最宝贵的自然资源之一,也是国民经济发展不可替代的战略资源。水资源不足以成为许多国家和地区制约经济增长和社会进步的“瓶颈”因素。而水资源是自然环境中重要的组成部分和最活跃要素,在自然演化的过程中起着决定性的作用。随着热口的增加,经济的增长,社会的进步,工农业生产的发展,特别是近代工业的兴起,城市的扩张,热泪对水资源的需求越来越大。为了满足不断增长用水需求,热泪采取的种种措施扩大水资源的开发,但是在取得短暂经济效益的同时对生态环境造成了严重的影响。如何科学合理的管好和用好有限的水资源,是短缺的水资源发挥其最大的经济效益、社会效益、生态效益,保证水资源的可持续利用已成为世人所关注的重大课题。 我国西北地区水资源的现状 我国水资源总量为2.8万亿立方米,居世界第四位,但人均水资源量少,只有

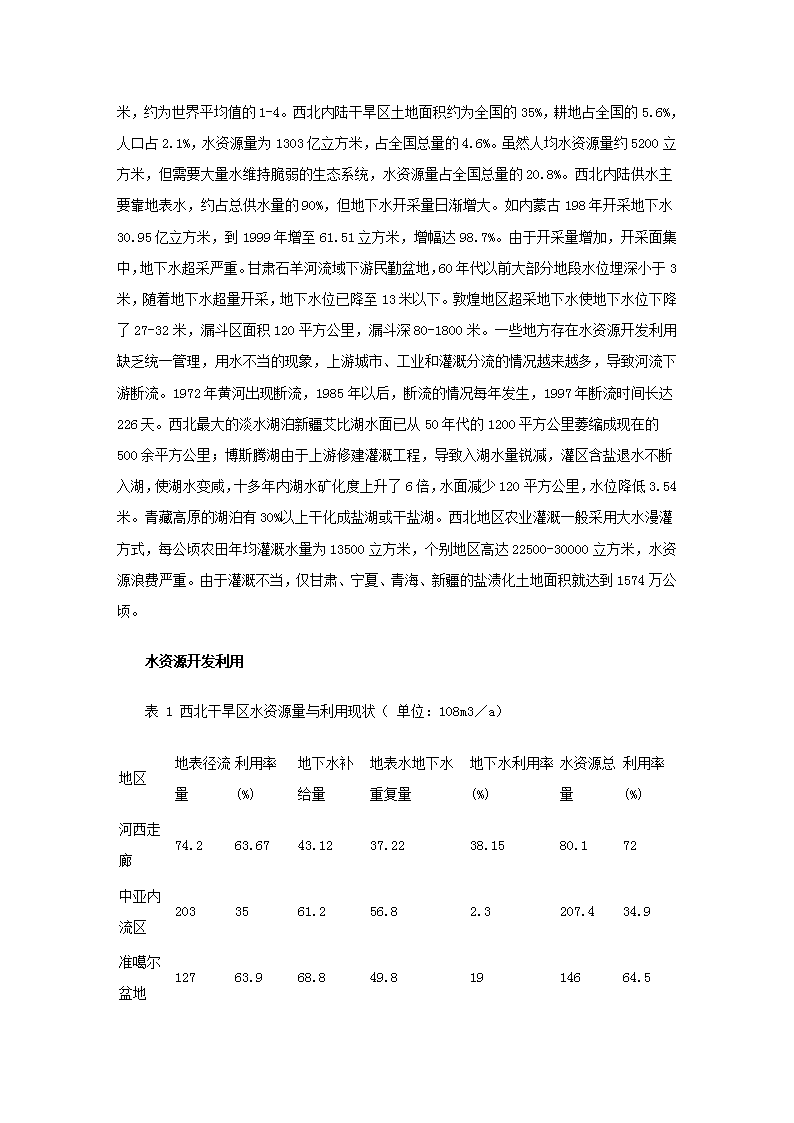

2200立方米,约为世界平均值的1-4。西北内陆干旱区土地面积约为全国的35%,耕地占全国的5.6%,人口占2.1%,水资源量为1303亿立方米,占全国总量的4.6%。虽然人均水资源量约5200立方米,但需要大量水维持脆弱的生态系统,水资源量占全国总量的20.8%。西北内陆供水主要靠地表水,约占总供水量的90%,但地下水开采量日渐增大。如内蒙古198年开采地下水30.95亿立方米,到1999年增至61.51立方米,增幅达98.7%。由于开采量增加,开采面集中,地下水超采严重。甘肃石羊河流域下游民勤盆地,60年代以前大部分地段水位埋深小于3米,随着地下水超量开采,地下水位已降至13米以下。敦煌地区超采地下水使地下水位下降了27-32米,漏斗区面积120平方公里,漏斗深80-1800米。一些地方存在水资源开发利用缺乏统一管理,用水不当的现象,上游城市、工业和灌溉分流的情况越来越多,导致河流下游断流。1972年黄河出现断流,1985年以后,断流的情况每年发生,1997年断流时间长达226天。西北最大的淡水湖泊新疆艾比湖水面已从50年代的1200平方公里萎缩成现在的500余平方公里;博斯腾湖由于上游修建灌溉工程,导致入湖水量锐减,灌区含盐退水不断入湖,使湖水变咸,十多年内湖水矿化度上升了6倍,水面减少120平方公里,水位降低3.54米。青藏高原的湖泊有30%以上干化成盐湖或干盐湖。西北地区农业灌溉一般采用大水漫灌方式,每公顷农田年均灌溉水量为13500立方米,个别地区高达22500-30000立方米,水资源浪费严重。由于灌溉不当,仅甘肃、宁夏、青海、新疆的盐渍化土地面积就达到1574万公顷。 水资源开发利用 表1西北干旱区水资源量与利用现状(单位:108m3/a)地区地表径流量利用率(%)地下水补给量地表水地下水重复量地下水利用率(%)水资源总量利用率(%)河西走廊74.263.6743.1237.2238.1580.172 中亚内流区2033561.256.82.3207.434.9 准噶尔盆地12763.968.849.81914664.5

塔里木盆地40767220.1196.63.9430.565.3 柴达木盆地45.817.13531.11.849.717额尔齐斯河11914.82017.70.7121.314.6 干旱区水资源利用现状如上表所示,河西走廊、准噶尔盆地和塔里木盆地等中国干旱区最主要的平原区,水资源利用率都超过65%以上,远远超出世界干旱区平均水资源利用率为30%的水平。在局部地区,如乌鲁木齐河流域和石羊河流域,水资源利用率分别已达108.1%和104.7%,超过流域可更新的水资源量。水资源利用程度的提高直接引起干旱区水文状况的剧烈变化,河道缩短,湖泊萎缩或干涸,区域地下水位下降以及流域水量的时空重新分配等。自70年代以来,干旱区水文状况的这些变化十分显著而且具有普遍性。 流域水文状况的变化 塔里木河是中国西北干旱区最长的内陆河流,全长约2200km,共有大小支流183条,在本世纪初有常年性河流128条,现在仅有较大的阿克苏河、和田河和叶尔羌河3条支流尚有径流汇入塔里木河以外,其他支流均在80年代初就全都断流,而消失于各自河流水库和灌溉绿洲。黑河是河西走廊最大的内陆河流域,全长821km,共有大小支流33条,到80年代初,就已全部断流,均无水汇入干流。天山北坡径流量最大的玛纳斯河,在出山口即被人工渠网所代替,平原区天然河道已不复存在,石羊河、孔雀河、喀什噶尔河等较大的内陆河水系下游河道均干涸废弃,河道缩短。河流水量时空分配发生改变,这种改变突出地体现在流域上、中、下游间的水量年际分配发生显著变化。 干旱区典型流域下游径流量多年变化

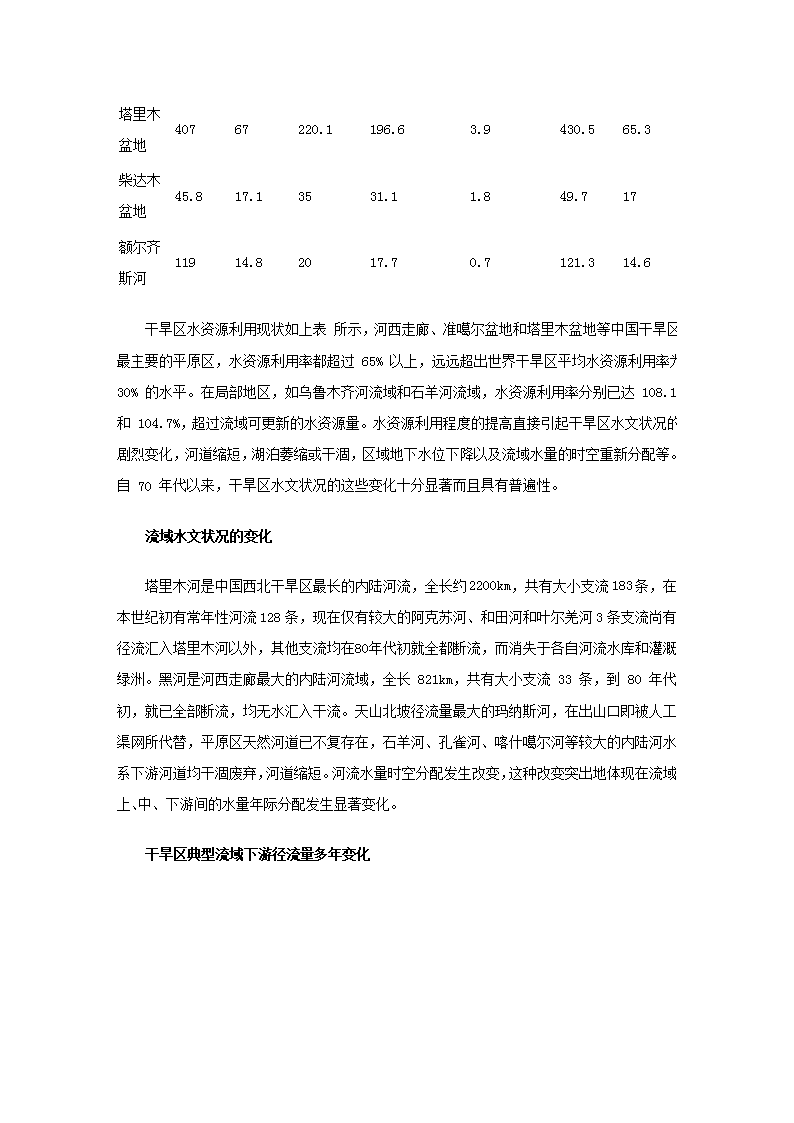

如图所示,塔里木河流域在3个源流河出山径流量稳定的情况下,上游阿拉尔站自1957~1994年间流量减少约10%,中游英巴扎水文站流量减少32.7%,而下游卡拉站减少达80.3%;黑河流域多年平均出山径流量(莺落峡站)稳定在15.83×104m3/a,下游水量(正义峡站)由50年代的平均11.9×108m3减少到90年代的平均6.91×108m3,减少约41.6%;石羊河流域进入下游民勤盆地的径流量50年代平均5.731×108m3,80年代减少到1.7×108m3,与50年代相比,减少74.5%。艾比湖的水量在50年代约年均25.9×108m3,在80年代以后,仅有大约6.0×108m3水量(以下游泉水、农田回归水等为主)补给艾比湖,减少近76.9%。 地表水文情势的变化以及人为大量开采活动,使地下水位在干旱区中下游平原地带普遍出现显著变化,在中游灌溉绿洲内受不合理灌溉影响,水位上升造成土壤次生盐渍化,在下游地区及中游绿洲外围地带则呈现地下水位持续下降。石羊河流域下游盆地,地下水位下降4~17m,形成总面积达1.0×103km2的大型区域水位下降漏斗;黑河流域下游地区水位下降1.2~5.0m,乌鲁木齐河流域河谷地带、北部山前倾斜平原和细土平原区,地下水位平均每年下降0.44~1.2mm;承压水埋深自1966年以来下降了70~110m。 湖泊水环境变化 西北干旱区大多数平原湖泊属内陆流域终端渚水而成的封闭式湖泊,流域水文情势的变化必然导致湖泊水环境发生变化。 表2西北干旱区主要湖泊水域面积与矿化度变化

湖名50年代60年代70年代80年代主要注水河流水量(km2)矿化度(g/l)水量(km2)矿化度(g/l)水量(km2)矿化度(g/l)水量(km2)矿化度(g/l)艾比湖107070.0823-52285.7500109.7奎屯河、精河、博尔塔拉河博斯腾湖9960.3839801.4969301.7958641.956开都河台特马湖1508.5688-1117.560-塔里木河、车尔臣河、若羌河艾丁湖124-22-23-0-阿泉沟、白杨河布伦托海8532.47790-7703.437653.39乌伦古河、额尔齐斯河居延海302-35.52.0-4.3223.610.15黑河青海湖4635-- 12.494474-430414.53布哈河、沙柳河等 上表列出了西北区主要湖泊的水域面积变化情况,可以看出以大幅度萎缩和趋于干涸为其特征。自50年代以来,已干涸的著名湖泊如罗布泊,湖水面积最大时达到5000多km2,在40年代水域面积尚有3006km2,1962年减少到66km2,于60年代末,70年代初干涸,现在干涸湖泊中心地下水位在8~10m以下。另外还有水域面积曾一度超过400km2的许多大型湖泊如卓尔湖(最大达到450km2)、西居延海(最大达到560km2)在70年代初就已干涸而成盐漠。 水质恶化

西北干旱区随流域水文情势的改变,普遍存在水质恶化现象,表现在中下游天然水体(地表水、地下水)不断咸化和人为污染两方面。流域水资源利用程度的提高,加速地表水与地下水之间的转化过程,水资源重复利用率提高,加上下游地表水量减少,使流域下游区地表水与地下水均表现出明显盐化趋势(图2),尤其在地下水大规模开采的地区。 图2西北干旱区天然水体矿化度变化趋势 如石羊河与乌鲁木齐河流域下游,地下水矿化度平均升高幅度在0.3~1.8g/l,水化学类型由HCO3-—SO42-—Na+?Ca2+型变为Cl-?SO42-—Na+或SO42-?Cl-—Na+型水。近年来,地下水质盐化还呈现溯源现象,矿化度增高向上游发展,据黑河流域金塔灌区和石羊河流域民勤灌区监测结果,地下水矿化度达到2.0~3.0g/l的面积,年均向上游扩展约2~6km2。干旱内陆河流域人类活动加剧还引起水体污染,地表水污染主要分布于流域中下游,其中地表水污染以塔里木河、乌鲁木齐河、黑河、疏勒河等流域较为严重。 植被生态退化 近半个世纪以来,植被生态的变化主要表现为:山地森林过伐严重,林木蓄积量减少;平原胡杨、灌木林大面积衰败;草场载畜能力下降,面积缩小。 天山西部及阿尔泰山山地森林的集中采伐程度达到70%~80%,实际采伐量达合理采伐时的1.5~2倍。新疆全区森林用材林资源自50年代以来减少了38.9×104m3;祁连山区森林界线平均退缩29.6km,最多可达40.0km,森林覆盖率由50年代的20%减少到现状的12.4%,祁连山西段大约400×104hm2山地森林已荡然无存。山地森林大面积破坏的结果,直接导致山地土壤侵蚀加剧,石羊河流域水土流失面积达86.3×104hm2,年输沙量93×104m3

/a;新疆境内玛纳斯河流域森林采伐十分严重,流域输沙量由50年代的117×104t/a上升至70年代的192.6×104t/a。 干旱平原区草地生态衰退也十分严重。 表3干旱区草地面积现状地区新疆伊犁(1960~1990)塔里木河流域中游(1983~1992)黑河流域下游(1960~1990)石羊河流域下游(1960~1990)草场减少面积(×104hm2)305.262.4735.094.93年均减少(%)3.31.643.43.2 根据1958年与1981年的调查资料分析,新疆阿勒泰地区,牧草产量平均下降16.3%~39.4%,伊犁地区下降28.8%~75.4%;黑河流域中下游地区在1958~1993年内牧草产量下降52%~87%。由于水资源急剧减少引起草地干旱以及草地开垦与超载过牧等原因,内陆流域草地面积大幅度减少(表3)。植被退化使一些建群种和优势种逐渐衰退和消失,生物多样性下降。以黑河流域下游为例,草本植物从50年代的200多种减少到80余种,原有130多种牧草仅存20多种;植被退化使区内珍稀动物失去栖息地,种类和数量显著减少,原有26种国家1~3类保护动物已有9种消失,10余种迁移它乡。 土地荒漠化 在西北干旱区,由于干旱多风和疏松沙质土壤表层结构等自然因素,在水土资源过度开发利用的人类作用下,土地沙漠化十分活跃,现代沙漠化发展迅速。 表4干旱区主要地区土地沙漠化现状地区沙漠化面积(×104hm2)占土地面积(%)占绿洲面积(%)严重沙漠化比率(%)潜在沙漠化面积(×104hm2)占土地面积(%)新疆地区304.711.8243.1424.99154.960.92

河西走廊252.229.1519.631.82168.946.13阿拉善高原1186.1-61.2860.223.1 如表4所示,沙漠化土地主要分布于流域中下游地区,尤其是流域人工绿洲相对集中而高效的中游地区,土地沙漠化十分严重,占土地面积的40%以上。内陆流域中下游地区沙漠化的发展过程与水土资源利用的发展过程和封沙治沙的人为治理之间具有密切的相关性。 在土地沙漠化的同时,干旱区绿洲内部还产生土地盐渍化问题。在新疆地区,盐渍化耕地达126.3×104hm2,占现有耕地的31.1%,严重沼泽化耕地有8.43×104hm2,占耕地总面积的2.1%;河西走廊地区盐碱化耕地为9.26×104hm2,占现有耕地面积的14.7%。 沙尘暴灾害 中国西北干旱区也是世界上主要的沙尘暴频发区之一。通过对沙尘暴天气成因分折,确认具备强风、干燥、沙源和不稳定大气条件的新疆、河西走廊及阿拉善高原等地区为中国沙尘暴的源地。根据历史上有记载的强沙尘暴发生频率统计分析,随西北干旱区人口的迅速增长和内陆流域水土资源开发程度的提高,沙尘暴发生次数急剧增加。尽管沙尘暴产生的机理尚不十分清楚,西北地区人口增加和水土资源的大规模开发利用引起的植被衰退与土地沙漠化等生态环境问题,加剧沙尘发生与发展是可以肯定的。在1950~1993年内,共发生强沙暴76次,平均1.76次/a,而且影响范围和破坏程度不断扩大,进入90年代以来几乎所有强沙尘暴天气灾害范围都要超过31×104km2,而在50~70年代一般为11~29.1×104m2。 从沙尘暴发生的时间来看,一般多发生于3~5月间。根据前述可知,受人类活动影响,各内陆流域的水资源时空分配和水文情势已受控于流域人类生产活动,每年3~6月份中下游水量不断减少甚至断流的现象十分普遍。一般3~6月份是一年中流域水资源供需矛盾最为突出的时段。因此,流域水文状况的改变造成流域中下游地区,尤其是靠近沙漠边缘的流域尾闾区在3~6月间水资源严重短缺而旱化加剧的状况,正好与沙尘暴多发时段相吻合,且近50

年来随中下游水量的不断减少,沙尘暴发生频率不断增大,反映了西北干旱区水土资源开发与沙尘暴灾害发生的密切相关性。 面对西北干旱区水资源的思考 一、水资源与人口增长、经济发展 水资源是人类耐以生存的必要条件,也是社会经济发展的必备物质基础,地处西北干旱区的人们要摆脱贫困落后的第一件事就是解决水的问题。 二、水资源与生态环境 在西北干早半干旱地区,有水就有绿洲,“有水一片绿,无水一片荒”。由于水资源稀缺,西北地区的耕地面积、林地面积占土地面积的比例远低于全国平均水平。在水资源开发和利用得过程中怎样做到既不破坏生态环既有很改善生态环境。 三、水资源的开发利用方式与效率 四、水资源与产业结构 在工农业生产的过程中水资源发挥了巨大的作用。但是水资源的条件是限制一个地区产业布局得很重要因素,在西北干旱区要把水资源用在最有开发前景和效益的产业中,要发展高效低耗的生态型农业,开发新兴产业。 五、水资源的开发利用与管理 水资源是一种稀缺资源,对其进行有效管理是至关重要的。加强水资源的管理是实现水资源合理配置的重要方面,要把水资源的合理配置作为西北干旱区社会经济发展的重要前提。各地区的经济发展、人口控制、生产力布局、资源配置、经济结构调整等都要以水资源的安全供给为基本前提和重要目标。水资源规划应成为地区发展计划和其他各种经济规划的基础。制定相关的水资源开发利用、水资源保护和管理的法律和政策。 六、水量性与水质性缺水问题

在西北干旱区水资源的水质并不是最大的问题,只要有足够的水量,可以用先进的技术该着水质以供工农业生产 七、整体与局部、近期与长远 在一个如此缺水的区域,水资源的科学合理开发利用和可持续发展要考虑到区域内水资源的整体与局部、近期与远期的规划要求,不仅这代人能有谁用而且保证子孙后的用水需求。要把一个流域作为整体,进行综合规划,对已制定的支流规划、地区规划进将必要的调整、协调,局部利益要服从整体利益。 八、节约用水仍然是今后一个重要的途径 水资源的充分利用的同时要大力倡导节约用水和循环用水,实行不同的水资源使用用标准,实现等级用水,不同的产业、不同的部门根据自身特性使用不同等级的水资源。 不止是在西北干旱区,在整个西北,整个西部和全国,其他地方水资源已经成为限制经济社会发展和进步的重要因素,如何更好的开发和利用已极度短缺水资源是众人所思考的问题。相信在专家和地方各级人员的共同探索和努力下,人们会在不久的将来,找到更科学合理的水资源使用和开发利用模式,解决干旱区和缺水地区的各种问题。 参考文献 [1]刘成武,杨志荣,方中权等自然资源概论科学出版社1998 [2]王根绪,程国栋,徐中民中国西北干旱区水资源利用及其生态环境问题 [3]秋实正确认识并把握西北水资源开发利用中的若干重大关系 [3]孙爱霞西北地区水资源开发利用问题探析2000,06 [4]陈隆亨,曲耀光河西地区水土资源及其合理开发利用.北京:科学出版社,1992 [5]刘亚传,常厚春干旱区咸水资源利用与环境.兰州:甘肃科学技术出版社,1992 [6]朱震达,陈广庭中国土地沙质荒漠化.北京:科学出版社,1994 [7]李新,周宏飞等塔里木河水资源利用与土地荒漠化效应分析.中国沙漠,1998 [8]夏训诚,杨根生中国西北地区沙尘暴灾害及防治.北京:中国环境出版社,1996'

您可能关注的文档

- 银川市水资源管理条例

- 农村水资源污染问题保护对策及原因调查论文(共篇)

- 《海水资源的开发利用》教学设计

- 煤炭开发与煤化工发展应充分考虑生态和水资源条件

- 水资源现状及保护利用科学管理的调研

- 连云港市水资源公报

- 城市水资源价值核算信息支持系统

- 2013届高考地理一轮复习 15 水资源的合理利用学案

- 面向可持续发展的水资源补偿机制研究综述

- 对我国西北地区华北平原水资源调配规划的探讨

- 浙江省义乌市水资源可持续利用初探

- 地表水资源的开发利用途径及工程课件

- 吉安水资源质量月报

- 定西市渭河流域水资源开发利用现状及解决供需矛盾的途径

- 废水资源化技术现状及研究进展

- 地下水资源逐渐枯竭 北京水价上调已是大势所趋

- 安庆人事考试网:2015年安庆公务员考试申论必看范文——水资源节约与保护

- 洪范池泉水资源概况